Капустин Д., Жуков С. А. П. Чехов: погружение в Европу

Тот факт, что Чехов был одним их самых «путешествующих писателей», хорошо известен. Но то, что он совершил путешествия в Европу в «последнюю очередь», вероятно, удивит многих. Сначала были ближние путешествия — по родному Приазовью, потом по Подмосковью (окрестности Звенигорода и Волоколамска), по гоголевским местам на Украине, по Крыму и Кавказу и даже попытка в 1888 году — в Среднюю Азию и Персию (прерванная из-за смерти брата спутника писателя). Затем, в 1890 году, знаменитое, «главное путешествие всей жизни», — азиатское — через всю Сибирь на Сахалин, трехмесячное пребывание на «каторжном острове» и последующее возвращение тропическими морями через Гонконг, Сингапур, Коломбо и Порт-Саид в Одессу. И только весной 1891 года — в Европу.

Следует подчеркнуть, что в переписке Чехова 1888—1889 годов можно найти намерения едва ли не завтра поехать в Европу. Но все как-то не сходилось, и вместо Европы Чехов неожиданно даже для близких родственников направился в другую сторону — в Азию. К тому времени он был уже довольно известным в России писателем, или беллетристом, как говорили в те времена, обладателем престижной Пушкинской премии (пополам с В. Г. Короленко), но многие «бриллианты» творчества Чехова, в том числе почти все его пьесы, были еще впереди.

Прекрасная Вена

Прекрасная Вена

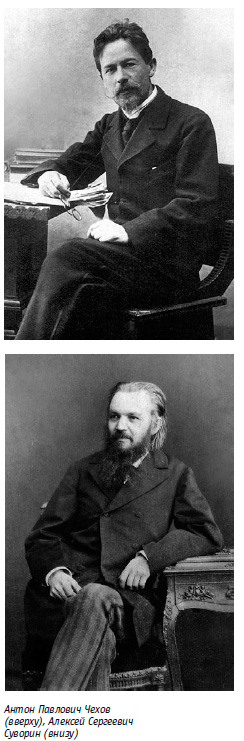

Первый выезд в Европу произошел как бы случайно. Еще зимой 1891 года Чехов сильно болел после возвращения из Азии, но уже 5 марта отвечает на приглашение известного издателя и своего друга в то время А. С. Суворина: «Едем!!! Я согласен, куда угодно и когда угодно. Душа моя прыгает от удовольствия».

Первый пункт остановки, столица Австро-Венгерской империи — лощеная Вена, произвела на писателя, судя по письмам родным, потрясающее впечатление: широкие, «изящно вымощенные» улицы, множество бульваров и скверов, «дома все 6- и 7-этажные», масса разнообразных магазинов, причем «в каждом переулке непременно книжный магазин». Он особо выделяет жемчужины средневековой католической архитектуры собор св. Стефана (Stephansdom — национальный символ Австрии и Вены) и Votiv-Kirche: «Это не постройки, а печенья к чаю».

Писателя поразил даже быт столицы европейской империи: «Какие здесь извозчики, чёрт бы их взял. Пролеток нет, а всё новенькие, хорошенькие кареты в одну и чаще в две лошади. Лошади прекрасные. На козлах сидят франты в пиджаках и в цилиндрах, читают газеты. Вежливость и предупредительность. Обеды хорошие. Водки нет, а пьют пиво и недурное вино. <...> Женщины красивы и изящны». Чехов заметил, мол, «странно, что здесь можно все читать и говорить, о чем хочешь». И завершает в пись

ме родным 20 марта: «Если бы вы знали, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видел в своей жизни».

Далее через живописные Альпы путь лежал в Италию.

«Голубоглазая Венеция»

С первых же часов Чехов влюбился в этот уникальный памятник архитектуры и искусства на воде. «Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Вместо улиц и переулков каналы, вместо извозчиков гондолы, архитектура изумительная», — написал он родным. Действительно, на каждом шагу дворцы и храмы, наполненные великолепной росписью и скульптурами, известные исторические памятники на аккуратных площадях, величественный Дворец дожей, смотрящийся в воды Голубой лагуны, изящные горбатые мостики через каналы и все новые и новые открытия за каждым поворотом. Но Чехова, кажется, более привлекает повседневная жизнь «очаровательного» города. «Посадите меня в сумасшедший дом, — пишет он в очередном письме. — Гондолы, площадь Св. Марка, вода, звезды, итальяночки, вечерние серенады, мандолины, фалерн- ское вино — одним словом, всё пропало!». На память писатель привозит открытку изумительного по архитектуре и росписи храма Св. Марка на главной площади Венеции.

При посещении собора Сан-Марко произошла неожиданная встреча с Мережковским и Гиппиус. «В соборе Св. Марка я встретил Чехова в обществе Суворина, — вспоминал позднее Мережковский, знакомый с писателем. — Нечего делать. Чтобы не быть невежливым, пришлось познакомиться и быть представленным Сув(орину). <...> Вот какой странный кружок на берегу Grand Canal — Чехов, Зина, я и Суворин. Но все-таки эти люди — Ч(ехов) и С(уворин) не подходят к Венеции!». И позднее еще писал об этом: «Я восторженно говорил с Чеховым об Италии. Он шел рядом, высокий, чуть горбясь, как всегда, и тихонько усмехался. Он тоже в первый раз был в Италии. Венеция тоже была для него первым итальянским городом, но никакой восторженности в нем не замечалось. Меня это даже немного обидело».

В свою очередь, ироничной Гиппиус запомнилось и такое: «Последние дни в Венеции мы провели почти вместе. Всякий вечер гуляли по городу, потом шли пить «фалерно» в роскошно длинный салон суворинских апартаментов, в лучшей гостинице на Канале. <...> Вечера наши кончались тем, что Суворин и Чехов шли нас провожать в нашу скромную гостиницу. <...> Чехов ровным баском своим рассказывает, что любит здесь, попозднее, спрашивать каждую итальянскую «девочку» — quanto? (Сколько? — Авт.). Более подробных наблюдений, за неумением говорить по-итальянски, ему неудается сделать, так, по крайней мере, хоть узнает, до чего может дойти дешевизна.».

Из Венеции в Пизу Мережковский с Гиппиус выехали в одном купе с Чеховым и Сувориным, но, по ее словам, «начиная с Пизы, Суворин и Чехов стали нас неудержимо обгонять: из Пизы они уехали через несколько часов, на другой же день. Во Флоренции мы их застали на кончике — Чехову Флоренция вовсе не понравилась. Ехали марш-маршем. В последний раз столкнулись в Риме, в белой церкви Сан-Паоло. Солнечный день. Голубые и розовые пятна — от цветных стекол — на белом мраморе. Опять живой и быстрый Суворин, медлительный Чехов».

Спутник Чехова, Суворин, отмечал впоследствии, что Венеция захватила Чехова не столько своей оригинальностью, сколько бурлящей жизнью и весельем. Это, собственно, подтверждал и сам писатель: «А вечер! Боже ты мой, господи! Вечером с непривычки можно умереть. <...> Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться.». И восклицал: «Дурак тот, кто не едет в Венецию», «в десять раз дешевле Крыма».

Чехов, понятно, вовсе не был равнодушен к увиденному, но совсем не любил восторженных публичных восхищений. По возвращении в Россию он писал Суворину: «Кто оповестил всю вселенную о том, будто заграница мне не понравилась? Господи ты, Боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом <...>. Что же я должен был делать? Реветь от восторга? Бить стекла? Обниматься с французами?».

Однако как только испортилась погода, настроение Чехова меняется: «Лупит во всю ивановскую дождь. Venezia bella перестала быть bella. От воды веет унылой скукой, и хочется поскорее бежать туда, где солнце».

Впечатления о Венеции вошли в «Рассказ неизвестного человека». В нем есть замечательные чеховские строки о том, как автор, «сидя на солнышке», любил слушать гондольеров, часами любоваться «грустным домиком» Дездемоны, стоять у надгробия скульптора Кановы, рассматривать картины великих венецианцев. Но как только с моря надвинулись тучи, посинела вода в канале, а густая марля дождя закрыла взморье, то сразу стало скучно и захотелось уехать во Флоренцию.

И тем не менее, после первого знакомства любовь Чехова к Венеции сохранилась на всю последующую жизнь. Он через друзей передавал приветы «голубоглазой Венеции» и постоянно посещал ее в новые приезды в Европу.

Рим и Неаполь, восхождение на Везувий

Из «восхитительной» Венеции Чехов двинулся во Флоренцию (через Болонью), где остановился на два дня. Конечно же, посетил знаменитую галерею Уффици: «Видел Венеру Медичейскую и нахожу, что если бы ее одели в современное платье, то она вышла бы безобразна, особенно в талии».

А потом был Вечный Город. Писатель остановился в лучшем отеле Рима (бывшем дворце кардинала Конти). Такова была прихоть богатого попутчика — А. С. Суворина, который привык всегда останавливаться в лучших отелях и обедать в лучших ресторанах. Чехов признавался в письмах родным, что, «путешествуя solo», он потратил бы в 3 раза меньше. Но именно Суворин предложил аванс на этот вояж Чехова под его новые публикации в суворинских «Новом времени» и издательстве.

На Чехова обрушились буквально потоки шедевров мирового искусства, калейдоскоп непрерывных впечатлений — Колизей, Ватикан, храм Св. Петра, Капитолий, Форум. Не забыты были и кафешантаны. Писатель не раз жаловался в письмах, что «мешает погода», что «от хождения болит спина и горят пятки». Тем не менее, он однозначно утверждал, что Италия — «очаровательная страна», где, «не говоря уж о природе ее и тепле, <...> убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего».

Во время путешествия Чехов все время оставался мыслями в России, интересовался домашними делами, узнавал, сняли ль дачу на лето, просил передать приветы «сеньору Мангусу» (мангусту, привезенному с Цейлона) и «почтение г.г. скворцам». Выражал вдруг желание «поесть щей с гречневой кашей» или, как утверждал Суворин, «полежать на зеленой травке», устав «до смерти от музеев и церквей».

4 апреля Чехов с Сувориным поездом прибыли в Неаполь (пять часов пути из Рима), самый приключенческий пункт всего путешествия. Перед глазами — морская гладь Неаполитанского залива, Везувий, Капри, Сорренто. «Днем ездили вверх, в монастырь St. Martin: отсюда вид такой, какого я никогда не видел ранее. Замечательная панорама, — написал писатель родным в тот же день. — Нечто подобное я видел в Гонг- Конге, когда поднимался на гору по железной дороге». Кстати, Чехов не раз сравнивал «турнэ по Европе» (как говорил он сам) со своим недавним азиатским путешествием.

Конечно же, путешественники посетили раскопанные остатки античной Помпеи, изумлялись «уменью римлян сочетать простоту с удобством и красотою». Но, пожалуй, венцом всего путешествия стало восхождение на Везувий. Вязкий пепел, застывшие волны расплавленных минералов, горы лавы, множество кочек делали подъем невыносимым. «Делаешь шаг вперед и — полшага назад, подошвам больно, груди тяжело., — признавался потом Чехов. — Идешь, идешь, идешь, а до вершины все еще далеко.» Как свидетельствовал Суворин, Чехов не выдержал и уселся на плечи двух проводников, сам же он это сделал с самого начала. Так и добрались до самого кратера. Вот как описывал писатель впечатления у края «преисподней»: «Почва кругом, покрытая налетом серы, сильно дымит. Из кратера валит белый вонючий дым, летят брызги и раскаленные камни, а под дымом лежит и храпит сатана. <...> Тут слышится и прибой волн, и гром небесный, и стук рельс, и падение досок. Очень страшно и притом хочется прыгнуть вниз, в самое жерло. Я теперь верю в ад. Лава имеет до такой степени высокую температуру, что в ней плавится медная монета».

Спуск оказался таким же «скверным», как и подъем. Чехов «страшно устал» и только у подножья почувствовал облегчение: «Возвращался назад верхом через деревушки и мимо дач; пахло великолепно и светила луна. Я нюхал, глядел на луну и думал о ней, то есть о Лике Ленской» (то есть о Лике Мизиновой).

Ницца, Монте-Карло и рулетка

Ровно неделю спустя Чехов информировал родных о переезде в третью страну своего путешествия — во Францию: «Я еду в Ниццу по берегу моря. Только что миновал Геную. Виды великолепные, но всё удовольствие портит скверная погода». Остановились на берегу моря и, как положено, в шикарном отеле. Было пасмурно, но тепло. Вряд ли тогда писатель предполагал, что этот небольшой, но известный европейский курорт на Лазурном берегу станет в будущем его пристанищем на многие- многие дни и недели. Помимо прогулок по прибрежным бульварам, он открыл в свое первое погружение в Европу то, что произвело на него сильнейшее впечатление — рулетка. На другой день он отправился в Монте-Карло (час езды) и побывал потом несколько раз.

А.П. Чехов в Ницце. 1900-1901 год. Фотография М.Н. Матвеевой

Чехов явно «подсел» на рулетку («черт знает, какая зажигательная игра»), проиграл в те дни 900 франков. На них в пересчете по тогдашнему курсу можно было купить в России маленькое стадо коров, голов эдак в 3—4, иначе говоря, не «корову проиграл», а куда больше. Он извинялся в письмах, что оставил семью без денег на лето. Но охота — пуще неволи, хотя страсть к игре странным образом сочеталась с отвращением. «Если бы лишние деньги, то, кажется, целый год играл бы да ходил по великолепным залам казино! Интересно смотреть на дам, которые проигрывают тысячи», — писал он домой и добавлял: «Это милое Монте-Карло очень похоже на хорошенький... разбойничий вертеп».

«Сравнительно честный способ отъема денег», превращенный в Монте-Карло в изящный и азартный бизнес, породил в записной книжке писателя, взятой в дорогу, мысль: «Если принц Монако имеет рулетку, то каторжным иметь у себя картеж можно и подавно». Дело в том, что еще менее года назад на Сахалине Чехов увидел по сути нечто подобное, но в уродливой, низменной форме. Вот как он описал в «Острове Сахалин» это сборище, называемое майданом, внутри Александровской тюрьмы: «Майдан — это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в арестанте заразительную страсть к штосу и другим азартным играм». Только ставками здесь были не десятки или сотни франков, как в рулеточных залах, а «кусочки сахару, белые хлебцы, величиною в кулак, папиросы, бутылки с молоком и еще какие-то товары, завернутые в бумажки и грязные тряпочки».

Вокруг казино Монте-Карло — не менее роскошные рестораны. «Дерут здесь страшно и кормят великолепно. Что ни порция, то целая композиция <...>, — описывал Чехов. — Всякий кусочек изобильно уснащен артишоками, трюфлями, всякими соловьиными языками... И, боже ты мой, господи, до какой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев! Я люблю роскошь и богатство, но здешняя рулеточная роскошь производит на меня впечатление роскошного ватерклозета. В воздухе висит что-то такое, что, Вы чувствуете, оскорбляет вашу порядочность, опошляет природу, шум моря, луну».

В одном из чеховских писем из Ниццы прорывается: «Я соскучился шататься по белу свету. Пора и честь знать, а то пятки болят». Через месяц странствий по Европе Чехов в одном из писем (15 апреля) как бы подводит итоги: «Из всех мест, в каких я был доселе, самое светлое воспоминание оставила во мне Венеция. Рим похож в общем на Харьков, а Неаполь грязен. Море же не прельщает меня, так как оно надоело мне еще в ноябре и декабре (52-дневное плавание вокруг Азии с Сахалина в Одессу на пароходе «Петербург». — Авт.). Чёрт знает что, оказывается, что я непрерывно путешествую целый год».

Из Ниццы Чехов намерен был возвращаться в Россию. Но планы меняет Суворин. Он уговаривает ехать в Париж, культурную столицу Европы, где, между прочим, намерен заказать местному скульптору свой бюст.

Париж — «очаг цивилизации»

Обосновавшись в фешенебельном «Мирабо», путешественники сразу устремляются на Всемирную выставку с ее главной достопримечательностью — Эйфелевой башней. Но осмотреть павильоны удалось только снаружи, так как территорию выставки блокировала конная полиция для предотвращения беспорядков. Дело в том, что это было 1 мая по европейскому (григорианскому) календарю. Парижские рабочие второй раз в истории отмечали его, и писатель не отказал себе в участии, новом для него впечатлении, присоединившись к ним. «Народ толпами ходил по улицам, кричал, свистал, волновался, а полицейские разгоняли его, — описывал картину Чехов в письме родным. — В один из натисков и я сподобился: полицейский схватил меня за лопатку и стал толкать вперед себя». Писатель прикоснулся и к другой грани политической жизни Франции, побывал на бурном заседании палаты депутатов, когда от министра внутренних дел требовались объяснения по поводу беспорядков, какие позволило себе правительство при усмирении бунтующих рабочих в Фурми (было много убитых и раненых).

В одном из писем родным есть и кусочек парижской жизни в чисто чеховском духе: «Масса движения. Улицы роятся и кипят. Что ни улица, то Терек бурный. Шум, гвалт. Тротуары заняты столиками, за столиками — французы, которые на улице чувствуют себя, как дома. Превосходный народ. Впрочем, Парижа не опишешь, отложу его описание до моего приезда. ».

Чехов намеревался к Пасхе вернуться домой. Но встретил он ее во французской столице. В письме дяде М. Г. Чехову (21 апреля) Антон рассказал о посещении посольской церкви, где слушал пасхальную заутреню: «Церковь в Париже велика, размерами напоминает Митрофановскую (в Таганроге — Авт.), но было тесно и душно». Его поразило, что пели на службе французы, коих «понабилось» много, а греки слушали вместе с русскими.

В Париже путешественники организовали для себя и активную культурную программу — посещение галереи восковых фигур (политических деятелей), картинной выставки «Salon 1891». «Русские художники гораздо серьезнее французских, — делился своим впечатлением Чехов с родными. — В сравнении со здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан король». Ее же тогда посетил и Мережковский, оставивший о ней свое одноименное стихотворное впечатление.

Пока сам Суворин позировал в студии скульптору, его сын, а также сын известного поэта А. Н. Плещеева (который жил в Париже) вкупе с Чеховым отдали дань парижской ночной жизни, включая кафешантаны с обнаженными девицами. Об этой парижской невидали, он, «вернувшись из Содома и Гоморры», поспешил сообщить своему приятелю А. И. Урусову.

К концу «европейского погружения» почти в каждом письме Чехова как мантра звучало: соскучился, надоело, домой. «Человеки, подпоясывающие себя удавами, дамы, задирающие ноги до потолка, летающие люди, львы, кафешантаны, обеды и завтраки начинают мне противеть. <. > Пора домой. Хочется работать», — писал он родным 24 апреля.

Вечером 27 апреля уставшие путешественники покинули Париж и после однодневной остановки в Берлине прибыли в Петербург днем 1-го мая. Тем же вечером Чехов уехал в Москву.

Конечно, полуторамесячное «турнэ по Европе» в 1891 году, скорее даже экскурсия со всеми удобствами, ни в какое не идет сравнение с азиатским путешествием 1890 года, настоящей «ездой в незнаемое», полное приключений и открытий.

Там даже финальный вывод звучал образно и ярко: «Я доволен по самое горло, сыт и очарован до такой степени, что ничего больше не хочу и не обиделся бы, если бы трахнул меня паралич или унесла на тот свет дизентерия, — откровенничал Чехов 10 декабря 1890 года с «собратом по перу» Леонтьевым (Щегловым). — Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, то есть на острове Цейлоне».

А европейские впечатления от восторга первых дней все чаще стали перемежаться с сетованиями на плохую погоду, усталость и, под конец, желанием поскорее вернуться домой. Кроме того, писателя тяготила дороговизна предприятия (и чем дальше, тем больше) и вина, что он оставит семью без денег (они, мол, думают, «мы бедствуем, а он там в рулетку играет»). Он как бы сожалеет, что бросил на полуслове «сахалинские дела» и не написал новой повести — «заграница помешала».

После возвращения распространился слух, что Чехову «не понравилось в Европе» и вообще он «принадлежит к поколению, которое заметно стало отклоняться от запада». Писатель резко написал Суворину 27 мая 1891 года: «Я не понимаю таких умных людей. Надо быть быком, чтобы, приехав первый раз в Венецию или во Флоренцию, стать «отклоняться от запада». В этом отклонении мало ума. Но желательно было бы знать, кто это старается, кто оповестил всю вселенную о том, что будто заграница мне не понравилась? Господи ты, боже мой, никому я ни одним словом не заикнулся об этом».

Европа зримо и навсегда вошла в жизнь Чехова. Он позднее передавал с друзьями привет «чудесной Италии», но, однако, наслаждаясь своим мелиховским имением, не завидовал тем, кто находился в Биаррице. Как-то странно признавался, что после того, как он побывал на Востоке, его «не тянет в Европу, но будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж» (в письме Суворину 18 октября 1892 года).

Чехов еще четырежды побывал в Европе — в 1894, 1897—1898, 1900— 1901 годах и, наконец, в свой последний приезд в 1904 году.

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий

Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий